作者注:这是在线教育产品分析系列的第二篇,里面提到的社交需求,并非单纯的SNS产品,而是用户接受教育时的社会性需求及其在互联网产品中的体现。

作为一种社会动物,人类的行为背后都有社会性因素,比如我学唱歌看起来是爱好声乐陶冶情操,实际上最让我激动的就是学成后能在KTV里装13,当演唱完毕朋友向我投来星星眼并报以热烈的掌声时,那种屌丝变身CEO的快感我不说你也懂,说不定还能让小红喜欢上我呢,嘿嘿。就算K12也好,您母亲为何威逼利诱苦口婆心不厌其烦地敦促你好好学习,就是想让你考个好大学、找个好工作、娶个好媳妇、翻身农奴把歌唱哟巴扎嘿...

所以,如果抛开教育是为了点亮人性的光辉这种人类学意义,那可以毫不避讳的说,学习是为了社交---通过相关技能的展示和使用,来获取更多更好的社会资源,进入更上层的圈子。在《傲慢与偏见》中凯瑟琳夫人在餐桌上对伊丽莎白的盘问,更是露骨的表现了教育的社交意义:“你会弹钢琴吗?你会画画吗?你有家庭教师吗?你的妹妹们在姐姐们没有出嫁之前就进入社会了?”每个国家每个时代,这个本质没变过,只是表现的因地制宜有深有浅。比如现在少部分家长引导孩子学些东西但不为成绩只为身心健康,那也是在物质供给极大满足的前提下。

当用户在学习时表现出很强的功利心态,他并没有什么不对,产品没有满足用户的社交展示需求才是真的不对。当然这并不妨碍从业者贯彻自己正确、高尚的教育理念。

在线教育产品中,为什么“功利心”要以“社交功能”来满足?

用户在线下学习的流失成本较高,伴随着亲戚朋友的监督批评鼓励,最终以类似期末考这样的终极成果来证明成绩,换取社会资源。

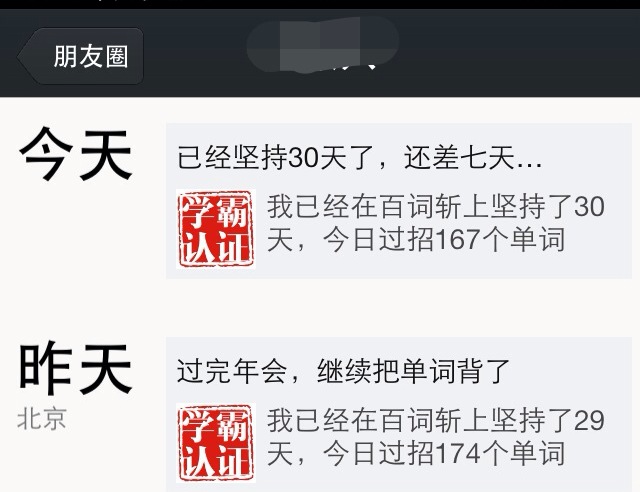

但用户在线上学习的流失成本就低了很多,不开网页不点击应用而已,因此在过程中不断让“进步性的学习成果跟外界碰撞反馈、满足细碎的成就感、认可已经付出的努力”就很有必要了。同时,作为一种“宣言”,用户将自己的学习情况公开发布到了社交环境中,他在内心也会形成舆论监督压力。认可过去、重视现在,才可能展望未来,继续使用。真实的例子是,我的朋友在微信朋友圈连续30天发布自己每天背单词的情况,如果那款产品没有打通分享功能,没有我们这些人成天去赞,我不确定他会不会坚持下来。

因此在在线教育产品的设计中,这个需求就要被融入到产品里并深刻的满足,如果没有满足,只教学、不提供让用户展示的功能,会产生一个很可怕的后果:

(仍以学唱歌为例)先在线上学习了,然后有机会再到线下的KTV里面展示,这实际上是“用户情景的O2O”,那这个链条非常的漫长和不可控,非常不利于产品粘性,既然这个展示的需求可以在线上满足,就应该在5分钟内从学习到展示一下做完,把链条缩短,提高产品粘性。反过来讲,如果用户在一开始看不到出口,找不到学这个东东的意义,也就很难去尝试你的课程。

哎呀一提社交功能有人兴奋了,哼哼,这么多年来这么多社交产品,我照搬一个总行了!在信息流展现上,是做“卡片式”还是“瀑布流式”好呢?但是这里的社交,并非是狭义的做个SNS产品那样,这里面有两个问题需要剖析:

A.学习中深层的社交需求具体是什么?

B.满足社交需求的具体方式是什么?

对于问题A:深层的社交需求

1.【展示自我】的需求

其中占比比较大的是求赞心理,占比比较小的是“求建议”心理。

这里的“求建议”是打了引号的,实际上它是一种“虚伪”的求建议,它只是一种在求赞需求下的社交自我保护心理,本质还是求赞。比如,在绘画论坛很多人讲“我的渣画一张”,在唱歌社区很多人讲“这两天感冒了嗓子不舒服请多谅解”,在期末考试时很多学霸讲“哎呀都没怎么复习”。他们在心里期许的外界给予的留言评论是“还不错啦!”“很好啊,已经很棒了!”“没复习都考的这么好啊?你好厉害。”这种在心理舒适区逗留的现象几乎所有人都有,很正常,需要引导和保护。

不光是学习,在其他场景下,只要是一个人,他通过自己的努力生产出来的内容,都希望得到社会认可。

对于K12-硬式(应试)教育,是你学也得学,不学也得学,其展示自我的需求被严格日常化的期中期末考试的成绩单所展现,并伴以家长随时的夸赞,已经在线下得到了较为充分的满足。因此在线上,这种需求可以满足的弱一些。

但是对于其他类别的、过程中无严格约束的教育科目,在线上满足这一需求,就变得尤为重要。甚至可以举例说,声乐类教学,在策划运营上,不妨为用户举办在线演唱会、小型快乐男声比赛等等。

2.【相互交流学习】的需求

这里分两方面,一方面是我向前辈学习,另一方面是我向后辈传授。前者是用户以很直接的方式谋求自身进步,后者在某种意义上是一种“好为人师”的心理,细究起来也有展示自我、得到认可的意味。

但为什么用户要在以同桌、学伴、小组等形式构成的社群中满足这种需求?1.在这种“相对自由、平等对话、不是过分严肃”的环境下,弥补课程或老师在有限时间、单一维度下无法满足的知识需求。 2.寻求自身的学情定位认知。我是天才还是笨蛋?我学的快了还是慢了?别人学成啥样了?就像刚入职场的新人往往迷惘、容易离职,他们需要与父母、同学、前辈、学弟恳谈,来确定自己目前的情况。用户处于的是一个“Unknown-Unknown”状态:我不知道我不知道的事情,我没学“过”所以不知道自己“现在”学的对不对。

对于问题B:满足社交需求的具体方式

1.用户【展示自我】的需求,可能可以用一“赞”以蔽之,而在不同场景和科目下,用户希望得到的是“聪明、坚毅、有天赋、有艺术/运动细胞、理科天才”等等等等。得赞的前一个动作是用户将自己的“作品、内容、成绩”分享发布到公开指定环境,那首先要面对的是什么内容应分享到哪里?

我们以“产品在站内自建的展示区”和“站外微信微博主流社交平台”做一下对比:

*适合于“专精领域、还是生活百科类”,不是绝对的,这个主要考验执行人是否有将专精领域内容转换为普罗大众引起广泛共鸣内容的能力,从而打开更广的市场覆盖面。

*在产品自身的精品内容沉淀上,很多产品喜欢采用“榜单”,但并不是只选取精品就对,因为对于很多低水平用户一旦看到这里太高大上,往往产生畏难心理,从而放弃参与。

是站内还是站外,是散养还是建立机制,这个是阶段性、可搭配的运营策略,不同企业不同教育科目,不是绝对的。

我认为在这里重点讨论这类问题并不过分,一方面是产品在满足用户需求,另一方面又是企业在为运营、营销做工作,一线的(社会化媒体)营销人员应该知道,教育行业的营销其实非常落后,真正的高手还没有进入,徐志斌先生在他的《社交红利》一书中,提到的“让微信微博为自己打工、带流量”虽然鲜有人做到,但不能没有这个意识。

比如“我要当学霸”这款拖延症管理类应用,在用户忍不住玩手机时,自动触发分享,发布“不好好学习,一辈子单身!”到社交平台,让用户自己“难堪”一下,不失为一种有趣、又与营销自己产品结合的很紧密的方式。当然这种不让人讨厌的“难堪”的前提是结合了用户自黑的亚文化。

2、当信息被用户产生,就面临着产品如何展示信息的问题,一些产品内采取了“瀑布流”的方式去很“丰富”的展示信息,但问题就来了:同一主题的信息太多,发布者没存在感,除非你的内容特别好;若是不同的信息在一起,又很杂乱、干扰了学习。我认为目前在PC端来看,古老的论坛仍然是最好的形式,由相关运营人调控内容和社区氛围,只不过这样太依赖运营、而不是产品机制,会比较累而且人的不确定性比较大。

3、移动端更加棘手,目前还没有一个好的【相互交流学习】的产品形态出现,也可能是出现了但我没发现。虽然业界一直在鼓吹“英语流利说”,但产品内将用户用成绩组成排行榜之后,然后呢?仍然缺乏一对一或小组的交流学习模式,没有建立起原生的用户成长氛围;“爱卡微口语”Pro版可能意识到了这个问题,在相关课程下允许各位用户语音练习留言,还可以听其他用户的口语,对其点赞或者点评,但被回复的人也就百分之一,用户在这个机制下点击别人音频播放借鉴的时间成本太高,参与感太弱,我只希望被点评但懒得点评别人。

移动端用户的整体需求更加即时性、更加自我—“我做的怎么样需要马上有人告诉我”,PC论坛的沉淀机制够呛能平滑移植到移动端。越来越偏向于直播、现场参与的形式在其他类别的app上已经有了先例,比如“唱吧”最近推出的“包房K歌秀”,用户加入房间现场排队唱歌,虽然本质上还是排麦的YY模式,但在这样垂直产品类目的使用,还是有一些象征意义。

肥而不腻的UGC展示,循环往复的交流机制,【值得】从业者们一起好好思考。

教育,尤其K-12教育,在线下是刚需,那在线上还是刚需吗?可能是,但前提是产品足够好,设计出雷同甚至超越线下的心理体验。如果我使用你的产品,只是一个充分不必要条件,那我干嘛要用?

2013-2029 Mifong.cn All Rights Reserved 蜜蜂网

免责申明:蜜蜂网信息均来自于网络搜索,登载此处出于第三方资讯交流学习

本网站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。

沟通联系微信:mifong-cn 豫ICP备13014756号-1